Nell’ambiente ipogeo scavato nella roccia, fra le colonnine che lo compongono, sono sopravvissuti alcuni affreschi. Nel piccolo luogo di culto, spicca il ricco ciclo pittorico incentrato sulla vita ed il martirio di Santa Caterina d’Alessandria

A Specchia, sino al 1873 Specchia De’ Preti, borgo di rara bellezza e suggestione, con frantoi ipogei fra i più grandi di Puglia, luoghi di culto datati fra il IX ed il XV secolo, il “Castello Protonobilissimo Risolo” e la chiesa del 1531 a navata unica intitolata a San Francesco d’Assisi, con annesso Convento del 1400, dove un’iscrizione attesta lo svolgimento dell’assemblea elettiva dei Padri Francescani Neri, due “gioielli” di architettura ed arte, una Cripta bizantina ed una Cappella completamente affrescata, da soli valgono un viaggio.

LA CRIPTA

Nella chiesa, caratterizzata da rifiniture gotiche con tracce di un arco a sesto acuto sulla porta della facciata, superato il Coro e discesa una scaletta, impressiona la piccola Cripta ipogea. Per l’audacia dell’impianto realizzato nella roccia viva, ma anche per la scomparsa di tre delle 22 colonnine intere (altre 16 sono mezze colonne), che reggendo la volta, la compongono. Dopo gli Anni Ottanta del secolo scorso, quando l’intero complesso venne abbandonato in seguito alla chiusura dell’Orfanotrofio ed alla partenza delle ultime Suore dell’Ordine Figlie della Carità, segate di netto alla base ed alla sommità sino a comprendere i capitelli, vennero portate via assieme all’organo, ad una balaustra ed a molte fra le tele e statue della chiesa. Al loro posto, nell’estate del 2025, a futura memoria e testimonianza, la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio, ha fatto installare altrettante strutture in metallo.

Le file di colonnine. In primo piano una delle tre sostituite dopo il furto

Il primo ambiente della Cripta, sicuramente il più malioso, comprese le nuove arrivate, si presenta con quattro file ravvicinate di sottili colonne in pietra leccese, parte prismatiche a base ottagonale, parte di sola forma cilindrica. Ai lati ne sono due da sei ciascuna, ed all’interno, altre due da cinque, giusto per un totale di 22. Addossate alle tre pareti, e come le altre sormontate da capitelli uno diverso dall’altro, ma tutti di semplice ornamento, come detto, le rimanenti 16 sono mezze colonne.

Prolungamento del primo e ad esso direttamente collegato, salvo il piccolo altare con lo stemma d’un Angelo nella parte terminale, ai cui lati sono due finestrelle protette da grate, il secondo è un ambiente vuoto pensato come Cappella Funeraria, che al livello del pavimento, conserva l’ingresso della botola che fungeva da ossario.

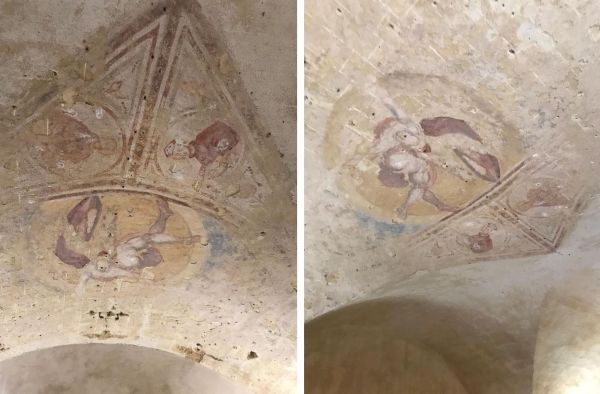

In passato, la Cripta nella quale San Francesco avrebbe trascorso più di una notte, doveva essere tutta affrescata. Per fortuna, all’incuria del tempo e degli uomini, alcuni dipinti, a cominciare da una bella Madonna, probabilmente opera degli stessi frati francescani, sono sopravvissuti sul soffitto e lungo le pareti, a ridosso delle quali albergano lastre di pietra con frasi di tenore religioso ed in ricordo delle visite di autorità ecclesiastiche e civili.

Due dei numerosi capitelli

Sebbene non goda della fama della sontuosa dell’XI secolo sottostante la Cattedrale di Otranto, e non sia neppure conosciuta come l’ancora più antica e rupestre di Santa Maria del Gonfalone a Sant’Eufemia di Tricase, in tema di meraviglia ed importanza storica, al netto della barbarie del furto di tre delle sue complessive 38 colonnine, questa di Specchia non è da meno. Che se piccola è, dev’essere solo perché i francescani che la utilizzavano, erano i più votati alla povertà dell’intero Ordine monastico, già povero di suo. A Specchia dove si costituirono, presero a dirsi Neri, perché sposata la vita del Convento, la cui costruzione ordinata dai principi Del Balzo, sarebbe stata predetta nel 1210 dallo stesso San Francesco di ritorno dalla Terra Santa, adottarono il saio nero, al posto del tradizionale di colore marrone.

LA CAPPELLA

Interno della Chiesa

Entrando a destra nella chiesa il cui altare maggiore è dedicato all’Immacolata ed i quattro ai lati alla Madonna di Lourdes ed ai Santi Francesco, Giuseppe da Copertino e San Bernardino da Siena, la piccola Cappella a pianta quadrata con la volta a crociera, strappa subito un “WOW!” da capogiro. Che prim’ancora di dispiegarsi in tutta la sua fascinazione, rimanda alla ben più grande chiesa-basilica, anch’essa interamente affrescata, di Santa Caterina d’Alessandria a Galatina, massimo esempio in Puglia e non solo, dell’arte gotica.

Anche questa di Specchia, è intitolata alla Santa, ed edificata nel 1532 ad appena un anno di distanza dal luogo di culto che la contiene, corredate da didascalie, della stessa Santa presenta le scene della vita, ed anche, separate le une dalle altre da raffinati festoni, fra gli altri numerosi affreschi, le effigi dei Profeti, di Nostro Signore che sale al Calvario, le raffigurazioni dei Santi Cosimo e Damiano, un San Leonardo protettore dei carcerati, una Madonna di Costantinopoli col Bambino ai cui piedi, simbolo della città caduta in mano ai Turchi nel 1453, è la chiesa in fiamme; ed ancora, la Sibilla Cumana vestita di verde con una corona di fiori, che con una mano regge un cartiglio, ed il frate ascetico San Marone vestito da soldato, con ai piedi un demone.

Tutte immagini, queste, dipinte con abiti ora ricchi ora poveri, ma accomunate dalla postura che emana semplicità e serenità. A differenza delle altre, più cruente, della passione di Cristo e dei martiri di Sant’Agata, che subì l’asportazione dei seni, e della stessa Santa Caterina, alla quale i carnefici avevano riservato il supplizio della doppia ruota dentata, ma che grazie al provvidenziale intervento degli Angeli, finirono per subire essi stessi, proprio la condanna che avrebbero voluto impartire alla vittima.

La Cappella dedicata a Santa Caterina d’Alessandria

A margine della scena della figura mutilata, un’iscrizione così recita: “La Regina riprendeva lo imperatore de la crudeltà sua et lo imperatore comandò che le sieno scippate le mammelle”. Mentre la data della pittura, che viene fatta coincidere con la creazione della Cappella, si evince da quest’altra iscrizione: “Dedicat Antonius Proles Mariglia Sacellum Hoc / Caterina Tibi, Virgo Benigna, Suum / 1532”.

LA RILETTURA DI BIASCO

Sin qui, la nostra descrizione della Cappella, detta anche Mariglia, dal nome della famiglia che la commissionò, che coincide con quella divulgata dagli studiosi a partire dall’inizio del Novecento del secolo scorso, fra i quali Primaldo Coco e Cosimo De Giorgi.

Scorcio ciclo pittorico

Datato maggio 2025 e stampato a Roma da “The Factory” per conto del Gruppo Editoriale Borè, il corposo volume “La Tragedia di Cristo: otto secoli di storia tra Padova, Galatina e Specchia. Viaggio attraverso arte, fede e teatro alla scoperta delle origini culturali della rappresentazione della Passione e Morte di Gesù”, (pagg. 646), dell’ingegnere appassionato di storia, Giorgio Biasco, ne presenta un’altra, alla quale si rimanda per una migliore comprensione dell’intero ciclo pittorico rappresentato nel prezioso luogo di culto. Fra tutte, riportiamo quella per noi più sostanziale, che fa riferimento al martirio di Sant’Agata. Nel capitolo di 97 pagine dedicato alla meraviglia specchiese, oltre al puntuale approfondimento basato sui documenti consultati nell’archivio storico diocesano di Ugento, e per quanto riguarda la conoscenza della letteratura religiosa, alla “Legenda aurea” del beato vescovo cattolico Jacopo da Varagine, l’autore riferisce che non di Sant’Agata è la figura della mutilazione dei seni, bensì della regina consorte dell’imperatore romano Gaio Galerio Valerio Massimino, noto come Daia (285 circa, 313), il cui nome è peraltro ignoto.

Vale inoltre aggiungere, che in un altro capitolo del libro, Biasco affronta pure il tema delle “Corrispondenze tra la Cappella Mariglia e la Basilica di Santa Caterina d’Alessandria di Galatina”.

Toti Bellone

© Riproduzione riservata

Foto in alto: la Cripta vista dall’altare

La chiesa dei Francescani Neri

Affreschi superstiti sul soffitto

Gli affreschi della Madonna di Costantinopoli e della Madonna col Bambino

© Foto di Toti Bellone