Sullo sfondo di una spianata di fertile terra rossa coraggiosamente strappata all’urbanizzazione, unico nel suo genere, svetta un complesso storico-architettonico del periodo medievale. Costituito da due possenti Torri, una fortificata, il Torrione, circondata da strutture chiuse, e l’altra Colombaia, si staglia nell’immediata periferia di Acquarica, il paese del Capo di Leuca, così nominato per l’abbondanza di acque sorgive, che nel IV secolo dopo Cristo, favorì l’insediamento umano, fra gli altri luoghi, nel suggestivo Casale di Celsorizzo dove si trova.

L’ANTICO CASALE

Percorsa una strada acciottolata costeggiata da spazi a verde e muretti a secco, attraverso un ingresso ad arco, entriamo nel cuore dell’antico Casale, già noto come Ceciovizzo, nei dintorni del quale, circondato da ristagni d’acqua via via risucchiati da una grande “vora”, un tempo ce n’erano altri due, Gratigliano e Pompignano, quest’ultimo di origine romana, poi distrutto dai saraceni.

Di pari passo con la presenza dei primi Monaci Basiliani, che in una grotta naturale scoperta a ridosso del Torrione, realizzarono una Cripta, successivamente trasformata in frantoio da recuperare e rendere fruibile, la costruzione originale è riconducibile al IX-X secolo. Dopo i secoli di splendore XIII e XIV, via via interrotti dallo spopolamento causato da peste e crisi dell’agricoltura, nel XVI sarà Masseria Fortificata, dal cui Torrione caratterizzante l’intero Casale, per questo detto Turrito (Turres Celsas), gli abitanti controllavano il territorio circostante, soprattutto per intercettare le scorrerie dei turchi e dei pirati algerini. Nel frattempo, la proprietà passava di mano in mano: fra le altre, dalle famiglie leccesi de Judicibus e Lubello, ai Guarino di origine campana. Proprio a quest’ultima, capofamiglia Agostino, signore della confinante Acquarica, viene attribuita la costruzione così come è giunta ai giorni nostri, che gli storici fissano al 1447.

Unico nell’intera penisola salentina, Celsorizzo si sviluppa su quattro piani. Di essi, il primo era servito da un ponte levatoio, mentre l’ultimo conserva un ballatoio con la sovrastante Torretta con mensole a tre bombature, in tutto uguali a quelle del Torrione, a ridosso delle quali sono ventidue feritoie per l’inserimento degli archibugi. A base quadrata, è alto ben venticinque metri, ed ha mura spesse sino a due. Di fronte ad esso, un tempo s’ergeva un arco di stile normanno, purtroppo andato perso a causa di un crollo, a differenza degli ambienti chiusi, fra i quali un ampio camino utilizzato come forno, che magistralmente restaurati al pari dell’intero Casale, vengono aperti al pubblico in occasione di eventi culturali, ed a cura della Pro Loco, per le visite guidate.

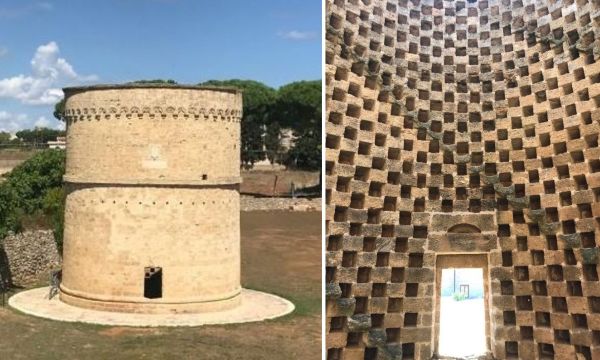

Torre Colombaia (a sin.); particolare delle 1748 cellette (a destra)

Del 1550, come si legge chiaramente in una incisione accanto allo stemma nobiliare, è invece la vicina Torre Colombaia, che la stessa famiglia Guarino, per volontà di un suo rappresentante appassionato di Falconeria, Fabrizio, fece erigere per le battute di caccia. Di forma cilindrica, i quaranta metri quadri che la compongono, hanno un diametro di sette metri ed un’altezza di undici, ed al suo interno, oltre alla scaletta ricavata con pietre sporgenti, nel considerevole numero di 1748, sono le cellette per il ricovero dei colombi.

Ampliato sino al 1807, come recita un’altra scritta muraria, con stalle, fienile, ovili ed una pressa olearia, negli Anni Settanta del secolo scorso, prima del passaggio, nel 2004, al Comune di Acquarica, il Casale era bene della famiglia Arditi di Presicce, ed era ancora abitato dai “massari”, che per riscaldarsi, non esitavano ad accendere il fuoco ed a tenere le pecore anche nella preziosa Cappella di San Nicola, che si trova interrata nel Torrione. Scavi archeologici effettuati nell’area su cui insiste il mirabile complesso storico-architettonico, hanno portato al rinvenimento di ceramiche e vasellame vitreo, le cui forme originali ingentilite da eleganti decorazioni, lasciano pensare al commercio delle spezie ed alle attività di farmacia.

LA CAPPELLA

Eretta nel 1283, come dice la data scritta su una parete, e dunque sul finire dell’epoca di Carlo D’Angiò re di Sicilia, dal feudatario Giovanni da Oggento, venne dedicata a San Nicola di Myra, e contiene un importante ciclo pittorico bizantino, tra i cui affreschi, spiccano fiori a sei petali, notoriamente utilizzati dai Templari per segnare la propria presenza. Con la costruzione dello svettante Torrione di avvistamento, raro esempio del genere in Puglia, venne da questo inglobata, senza però perdere, in tema di luogo di culto, l’importanza di cui godeva. Importanza che in epoca moderna, proprio in rapporto alla data del 1283, risiede nel riferimento cronologico per lo studio dell’arte del Duecento, in prima istanza per gli affreschi del Periodo Bizantino. Racchiusi nell’unica abside, essi costituiscono un vero e proprio scrigno di bellezza, particolarmente apprezzato dagli studiosi dell’arte targata Oriente, notoriamente caratterizzata dall’astrazione soprannaturale delle immagini.

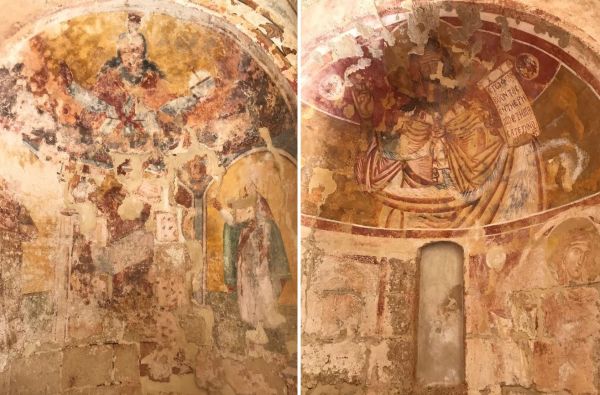

Due affreschi della Cappella nicolina

Nella piccola Cappella completamente affrescata, il nostro percorso ideale, prende il via col Cristo Pantocratore nell’atto di benedire alla maniera greca con la mano destra, mentre nella sinistra regge il Vangelo, sul quale, in latino, si legge: “io sono la luce del mondo; chi mi segue non camminerà nelle tenebre”. Sopra di esso, sono i Santi Basilio e Giovanni Crisostomo col cartiglio. Da altra parte, è una scena dell’Annunciazione, cui segue una spirituale Natività, e poco oltre, la Presentazione al Tempio, il Battesimo e la Trasfigurazione, con le immagini di San Pietro e Sant’Elia. Nelle scene, non mancano alcuni Santi diaconi, uno con turibolo e Vangelo, l’altro con turibolo e pisside. Col viso leggermente reclinato, brilla poi una Vergine col Bambino appena intravedibile, seguita da Santi e Sante, fra i quali sono distinguibili Vincenzo, Giorgio ed Agata. Fra le altre scene, l’importante ciclo pittorico, comprende anche una Cena Mistica, sulla cui tavola sfilano ceste con pesci e pagnotte di pane, nonché un tripode ed un coltello. Ci sono, inoltre, il Tradimento di Giuda, la Crocifissione e l’Anàstasis, tema artistico della resurrezione di Cristo con la discesa agli Inferi.

Interno San Nicola di Myra

Negli occhi i colori sbiaditi dal tempo e dall’incuria dell’uomo, ma pur sempre vividi per l’impatto emotivo e la finezza dei tratti, prima di volgere altrove la via, il tempo che resta è di sfuggita per i Santi Cosma e Damiano, e più a lungo, per il padrone di casa: quel San Nicola di Myra amato in Oriente come in Occidente, oggi meglio conosciuto come San Nicola di Bari.

CHIESA MADONNA DEI PANETTI

Dall’ordinato ingresso di Celsorizzo, una breve passeggiata conduce ad un’altra Cappella, che datata XI-XII secolo, e secondo qualche studioso, anche X, è fra le più antiche del Salento, e del Casale Medievale chiamato ancora Ceciovizzo, era parte integrante. Di forma quadrangolare, con sole una porticina ed una finestrella sopra la quale svetta una croce, la facciata è di forma semplice e lineare. Una legenda la indica chiesa della Madonna dei Panetti, cosiddetta, perché in passato, nella vicina campagna si coltivava il grano per il pane dei poveri. In realtà, era dei Panelli, dal greco Panellenios, vale a dire, di tutti i greci, proprio per indicarne l’origine greca, che sino a tutto il XVI secolo, restò estesa all’intero Casale. E di chiesa dei Panelli, si parla ancora nel 1711, per mano del vescovo di Ugento, Tommaso De Rossi, che l’aveva visitata il 15 di agosto, nel giorno della festa dell’Assunzione della Beata Vergine, alla quale la Cappella è dedicata.

Santa Maria dei Panetti

Ma è all’interno, che risiede la vera importanza di questo singolare luogo di culto, a due passi dal quale, si trova uno dei nove frantoi a grotta del territorio acquaricese. Ultimo esempio sopravvissuto integro nel Salento, sulla destra entrando, sono infatti due absidi semicircolari, realizzate per consentire la celebrazione della Messa in greco ed in latino. Questo che venne forse adottato come espediente architettonico, si registra anche in quel che rimane nei siti religiosi di Quattro Macine e Palanzano nei pressi di Otranto, a Soleto, ed a San Pietro in Mandorino alle porte di Manduria.

Le due absidi

Tuttavia, se l’escamotage dell’impianto a due absidi soddisfaceva le diverse esigenze liturgiche, e più in generale, la libertà del credo religioso, non è da escludere che dovesse assolvere pure a quelle politiche. Per non sollevare l’ostilità dei numerosi Casali della zona ancora abitati da genti di origine greca, verosimilmente, esse dovevano avere l’obiettivo di non rompere con la secolare cultura importata dai territori del Mediterraneo Orientale, che con l’arrivo dei Normanni seguito al Grande Scisma del 1054, che attraversando l’Europa stava per sancire la definitiva separazione tra le Chiesa Cattolica ed Ortodossa, andava lentamente dissolvendosi.

Toti Bellone

© Riproduzione riservata